脳性麻痺による両上下肢機能障がい

下肢2級・上肢6級の身体障がい者手帳を保有し、自力での歩行ができず、日常生活では車椅子を使用。

脳性麻痺:出産の前後で脳の一部が傷付いたことによる後遺症。

「痙直型」「アテトーゼ型」「失調型」などの型がある。

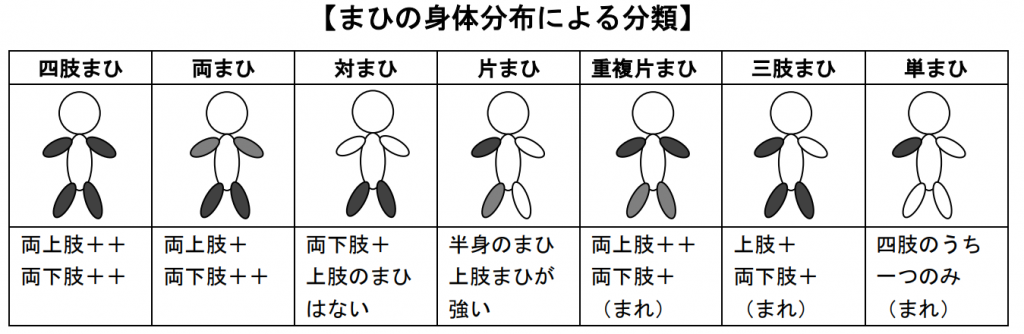

私は「痙直型(けいちょくがた)」にあたり、麻痺の出現する身体箇所の分布としては「四肢麻痺」あるいは「両麻痺」にあたる。

※「痙直型」:筋緊張が高いために動作がぎこちない。筋肉のこわばり・硬さ(痙縮・固縮)がある。

拘縮・変形・股関節脱臼になりやすい。

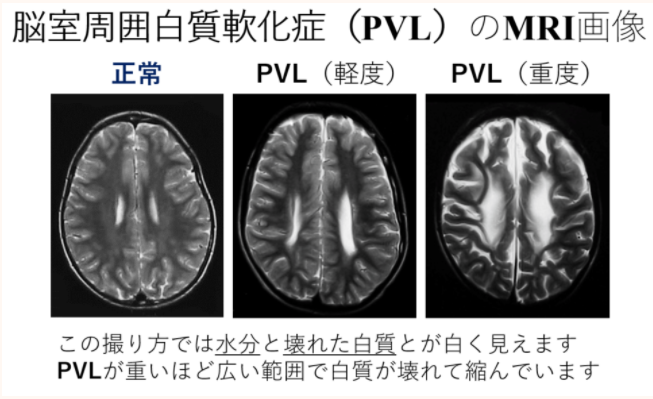

「極低出生体重児(出生体重が1500g未満)」で産まれる。脳性麻痺となった原因としては、「PVL」という疾患が考えられる。

PVL(脳室周囲白質軟化症):脳の「脳室周囲白質」という所が出生前に何かしらの原因で虚血状態(赤ちゃんの脳に酸素や血液がうまく行かない状態)になり、局所的に壊死してしまう疾患。

病巣の場所により、上肢や下肢麻痺などの運動障害が発現する。

在胎32週以下の早産児に多くみられ、早産期の脳性麻痺の主な原因のひとつになる。

社交不安障がい

人からどのように見られているのかを必要以上に気にしてしまう病気。

不安や緊張度合いが他者より大きくなる。

原因

セロトニン神経系とドーパミン神経系の機能障害によって、脳全体の機能を調節する「セロトニン」という神経伝達物質のバランスが崩れてしまうことで発症するのではないかと考えられている。

発現する症状

- 赤面

- 発汗・熱がこもり体温が急に上がることがある。

- 声の震え・かすれ・声が小さくなる・吃音(特に連発・難発)

- 全身緊張

→脳性麻痺による身体のこわばりが普段より大きくなる - 頭痛・腹痛

発現する場面

- 会議やプレゼン(特に自分から報告や発表をする時)

- 上司や、あまり面識のない人との会話

- 試験や面接を受ける時

→総じて、人から注目を浴びる場面で過度な緊張状態となる。

その他特性

感覚過敏

周囲の音や匂い、味覚、触覚など外部からの刺激が過剰に感じられ、激しい苦痛を伴って不快に感じられる状態。

私は特に、聴覚・視覚が敏感。

視覚に関しては、太陽光・蛍光灯・パソコンやスマートフォンなどから発するブルーライトを特に眩しく感じる。

聴覚に関しては、大きな音に全般的に苦痛を感じている。

また、「びっくり反応」と呼ばれる脳性麻痺特有の症状も併せ持つ。

びっくり反応とは、予想のつかない不意な大きな音に対して必要以上に驚くというもので、身体が「ビクッ」と飛び上がり、一瞬硬直状態となる。自分で制御しようと思っても、反応を止めることはできない(このような、自分の意志によらない身体の運動のことを「不随意運動」という)。

私が苦手とする音や場面の一例(特に苦痛を感じるものを挙げる)

- 花火

- ピストル

- 雷

- チャイム・アナウンス

- 街中(人込み)→ 人の話し声・大型車・バイク・工事車両・クラクション… 街中に出るとあらゆる音が大きく入ってくる

- 食器が重なる音

- 突然ノックされる/話しかけられる

- 物が落ちる音

- 声が大きい人

- 集会・会議・映画 → マイクのハウリングなど、「シ~ン」とした状況下での急な大音量が苦痛)

巧緻(こうち)機能障がい

両手の手指を1本ずつ分離して動かすことが難しい状態。

左右の手で麻痺の強度が異なる(右手の方が強い麻痺が見られる)。

そのため、筆記は左手で行う。筆圧も人と比べてかなり強く、時間を要する。

例えば、以下のような作業を苦手とし、状況によっては介助をお願いすることがある。

- 衣服のボタンを留める

- ストレッチが効きにくく、羽織る動作が必要な服を着る(スーツなど)

- 袋やふたを開閉する

- 定規やコンパスで図形やグラフを描く

- はさみを使う

- 押印

タイピング

筆記

手の動き

場面緘黙(選択性緘黙)

家庭では良く話せるのに、学校・会議など特定の場面で話せなくなってしまうという症状。私の場合は「話せない」というより「言葉が直ぐに出ない」という表現が正しいかもしれない。

例えば、展開の速い会話や会議において自分の意見を求められた際、後述する複数の物事の把握・整理の苦手さから、発言内容を考えるのに時間を要する。

また、緊張する場面では「社交不安障がい」や「吃音」の症状も相まって、緘黙症状がより顕著となる。

言葉を発そうとはするものの、一言目が中々出づらく、のどが締まる感じがして息苦しさを感じてしまう。

複数の物事の同時進行/把握/整理

一つのことに集中・没頭し過ぎてしまう「過集中」の傾向が見られる。複数の物事があった際に、それぞれの進捗を揃えて器用にこなすことが課題。

不意なことがあると焦りが強まり、他のことを考えられなくなってしまったり、冷静な判断を下せなかったりすることがある。

強迫性障がい(の傾向)

不安やこだわりが度を越してしまい、日常生活に支障をきたしてしまう病気。

私は会議の場面で必要以上にメモを取り、他の人の発言まで全て書き留めないと不安でたまらず「大事なことを聞き逃して迷惑を掛けないだろうか…」という思いが頭から離れなくなってしまう。

メモにばかり気を取られてしまうことで、会議の流れに付いて行けなくなったり、意見を言えなかったりすることがある。